皆様は、ご自宅などの所有されている不動産の重要事項説明書の法令に関する項目で、建築基準法22条指定区域(法22条区域)の文字をご覧になったことはありますか?

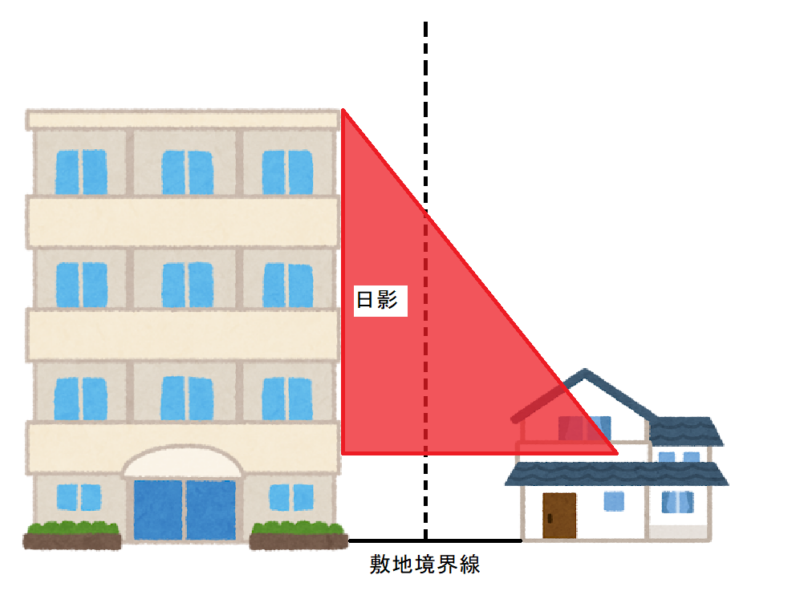

以前のブログで、ご紹介した火災の被害リスクがある地域や火災を防ぐための予防しなければならない地域として、防火地域と準防火地域が都市計画法において定められますが、それらの地域に指定されていない地域は、この法22条区域に指定されるケースがとても多いです。

火災の被害が起きやすく、火災を防ぐために最も予防が必要な地域を防火地域に、その周辺を準防火地域に指定されます。

そして、法22条区域はそれ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されます。

そのため、防火地域を囲むように準防火地域、法22条区域が周りに指定されることが多いです。

建築基準法22条の条文には、「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国道交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなればならない。」と定められています。

つまり、法22条区域では屋根を不燃材で造るか、不燃材で葺くことを義務付けられている区域となります。

なぜ、屋根なのかというと、火の手が上がるという言葉のように炎は上へ上へと上るため、炎から火の粉が飛び隣接した建物へ延焼させないようにするためには、屋根は重要な役割を持っているからです。

また、建物が法22条区域と防火地域や準防火地域にまたがる場合は、防火上の制限の厳しい地域の規制が適用されます。

他にも建物が規制のない地域と法22条区域にまたがる場合も、法22条区域の規定が適用されます。

一戸建てを建てる際に屋根にこだわりたいなどの要望がある場合は、法令の規定に沿った屋根にする必要があるため、土地を購入される場合は注意が必要となります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

マルタ不動産 髙木