Skip to content

前回のブログに引き続き、媒介についてご紹介したいと思います。

今回は前回までにご紹介した3種類の媒介のメリットとデメリットについてご紹介します。

まずは、専属専任媒介についてご説明します。

この媒介のメリットは、まず1つ目に、レインズ(指定流通機構)への登録が義務付けられているため、不動産会社を介して不動産を探している方へ紹介される可能性があることです。

2つ目に、媒介契約を交わしている不動産会社が1社のため、進捗状況の管理の手間が少ないことです。

3つ目に、業務活動報告の義務が1週間に1回以上あるため、活動状況を把握できるため、安心しやすい事が挙げられます。

デメリットは、まず1つ目に、契約を交わす事が出来る不動産会社は1社に限られているため、思ったように売却活動をしてもらえない場合でも、契約期間中は、他社に依頼できない事です。

2つ目に、他社と比較することが出来ないため、活動内容が適切なのか判断しにくい事です。

3つ目に、自己発見取引が出来ない事が挙げられます。

そのため専属専任媒介は、売却活動の手間を減らしたい方や自己発見取引の予定がない方におすすめと言えます。

次に、専任媒介についてです。

この媒介のメリットは、まず1つ目に、レインズへの登録が義務付けられているため、不動産会社を介して不動産を探している方へ紹介される可能性があることです。

2つ目に、媒介契約を交わしている不動産会社が1社のため、進捗状況の管理の手間が少ないことです。

3つ目に、業務活動報告の義務が2週間に1回以上あるため、活動状況を把握しやすいことです。

4つ目に、自己発見取引も可能であることが挙げられます。

デメリットは、専属専任媒介の1つ目と2つ目のデメリットとほとんど同じ内容になります。

そのため専任媒介は、売却活動の手間を減らしたい方や信頼できる不動産会社が決まっている方におすすめと言えます。

最後に、一般媒介についてです。

この媒介のメリットは、まず1つ目に、複数の不動産会社に媒介を依頼できることです。

2つ目に、広く不動産情報を公開できるため、人気の不動産であれば、早く希望に近い条件で売却できる可能性があることです。

デメリットは、まず1つ目に、複数の不動産会社に媒介を依頼した場合、進捗状況の管理や依頼先についての管理をご自身で管理しなければならないことです。

2つ目に、レインズへの掲載義務がないため、実際に物件が公開されているか不透明なことです。

3つ目に、報告義務がないため、進捗状況について聞かないとわからないことが挙げられます。

そのため一般媒介は、売却を1社に任せるのが不安な方や信頼できる不動産会社が決まっていない方におすすめと言えます。

媒介の種類についての知識があると、不動産会社売却しようとする際にどの条件がご自身で合っているか判断できる材料の一つになります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

マルタ不動産 髙木

弊社がマンション買取再販を初めて20年弱になります。はじめた当初は他業者もあまりいませんでしたが、近年は買取業者さんも増えてお客様の選択できる物件が増えてきました。

これは皆様にとっても弊社を含めた業者にとってもいいことです。

弊社では、他業者さんよりもお客様がより納得のいく買い物になるよう社内会議を開き各物件ごとその物件の土地柄・価格・現在のトレンドなど色々な要素をもちいて、以前よりも細かな部分のリフォームの仕様を決めています。

また、リフォームが完了した後のチェック、引き渡し前のチェックを複数人の目で確認してより良い状態でお客様に住んでいただけるようしています。

前述したように弊社のリフォームはこれまでマンション再販がメインということもあり、なかなか皆様が今住んでいるお家のリフォームまで対応することがあまりできておりませんでしたが、社員も増えたことでキッチンやユニットバスなどの水廻りはもちろん、お部屋の一部クロスの張替や床の張替などといったリフォームにも対応していきたいと思っておりますので、自宅のリフォームをお考えの際は気軽に弊社までご連絡ください。

マルタ不動産 辻石

以前のブログで、媒介についてご紹介した時に専属専任媒介と専任媒介は指定流通機構(レインズ)の登録が義務付けられているとご紹介しました。

今回は、この指定流通機構(レインズ)についてご紹介したいと思います。

指定流通機構とは、宅地建物取引業者(不動産会社)間で不動産の情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5項に基づいて国土交通大臣が指定した公益法人のことです。全国で東日本、中部圏、近畿圏、西日本の4つの地域ごとに不動産流通機構が指定されています。

そして、レインズとは指定された不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムで、その名称は、Real Estate Information Network Systemの頭文字から取られています。

レインズは不動産の売買を行う上で、とても便利なものですが、指定流通機構に登録している宅地建物取引業者(不動産会社)のみが利用することが可能なシステムのため、基本的には誰でも利用することは出来ません。しかし、売主の場合は、ご自身が売却中の不動産情報を閲覧することは可能です。

不動産を購入したい時に、皆不動産会社へ訪問することが多いかと思います。不動産会社によって取り扱われる不動産は千差万別なため、ご自身が希望する条件に合う不動産を見つけるために、不動産会社を何件も回るのはとても大変です。

そのため、レインズが各不動産会社の情報交換の場になることで、そういった手間を省くことが出来ます。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov法令検索|宅地建物取引業法

マルタ不動産 髙木

前回のブログに引き続き、媒介についてご紹介したいと思います。

売主が媒介契約を結んだと仮定して、まずは専任媒介についてご紹介します。

専任媒介とは専任という言葉の通り、媒介契約を結ぶことが出来る不動産会社は1社のみです。

媒介契約の有効期間は最長で3ヶ月で、もし契約有効期間内に不動産会社が買主を見つけられなかった場合は、売主は他社と媒介契約を結んだり、一般媒介へ変更することが出来ます。

また、契約を結んだ不動産会社は依頼された不動産の情報をレインズ(指定流通機構)に媒介契約締結日の翌日から7営業日以内の登録が義務付けられています。

ここまでは、前回のブログでご紹介した専属専任媒介と大きな違いはありませんでしたが、専属専任媒介の時に制限されていた自己発見取引は専任媒介ではすることが可能となります。 そのため、何らかの理由で売却したい不動産を買いたい人を見つけた場合、個人間で直接取引することが出来ます。

次に、一般媒介についてご紹介したいと思います。

一般媒介は、専属専任媒介や専任媒介と違って、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが可能で、契約の有効期間も特に指定はありません。

レインズへの登録も今までのご説明した媒介契約では義務付けられていましたが、一般媒介は任意となります。

そして、一般媒介も自己発見取引をすることが出来ます。

また、一般媒介は不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、他社へ媒介契約の有無を知らせる「明示型」と知らせない「非明示型」のどちらかを選ぶことが出来ます。

次回は、それぞれの媒介契約のメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

マルタ不動産 髙木

皆様は、媒介という言葉を見聞きしたことはありますか。

媒介とは、一般的に二つのもの間で両者の関係の仲立ちをすることを言います。その中で不動産の取引における媒介とは、売主と買主、貸主と借主の間に入って、売買契約や賃貸借契約を成立させることを意味します。

例えば、不動産を売却しようとする際に、個人で買主を探すことは難しい事が多いです。そのため、不動産会社に依頼して買主を見つけてもらうことが一般的です。

この不動産会社に買主を見つけてもらうように依頼することを媒介契約と言います。

媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。

今回は、専属専任媒介についてご紹介したいと思います。

専属専任媒介は、専属専任の言葉の通り媒介契約を結べる不動産会社は1社のみです。

媒介契約の有効期間は最長で3ヶ月で、その間に不動産会社は買主を探します。もし有効期間内に買主を見つけられなかった場合、売主は他社と媒介契約を結んだり、専任媒介や一般媒介へ変更することが出来ます。

また、契約を結んだ不動産会社は依頼された不動産の情報をレインズ(指定流通機構)に媒介契約締結日の翌日から5営業日以内の登録が義務付けられています。

そして、売主はこの媒介契約を結ぶと、自分で買主を見つけて取引するという自己発見取引が出来ないことが大きな特徴となります。

次回も引き続き、媒介契約の種類についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

マルタ不動産 髙木

市街化区域に不動産を所有していると4月から5月にかけて、固定資産税と都市計画税の通知が来ます。

毎年、なんとなく支払いをしている場合が多いと思いますが、今回は固定資産税と都市計画税(以下固定資産税等)についてちょっとした豆知識をお伝えしようと思います。

まず、固定資産税等の支払い義務者は1月1日に不動産を所有している人で、1年分の課税がされます。仮に1月2日不動産を売却したとしても、1月1日に所有していた人に固定資産税等を1年分全額支払う義務があります。逆に1月2日に所有した人は支払いをする義務は全くありません。

但し、通常の不動産取引では、当事者間で固定資産税等の精算の取り決めをしますので、不公平は生じません。しかし、それはあくまでも当事者間の取り決めですので、納付書を次の所有者の方に渡して、万が一支払いがされませんとそれは1月1日の所有者の方の滞納になってしまいます。納付書を他の人に渡すのでなく、精算金を受け取りご自身で納税するのが良いです。

また、当事者間の固定資産税の精算は税金として払うものでなく、土地、建物の取引代金の一部とみなされます。ですから、事業者から購入する建物にかかる固定資産税を当事者間で精算すると、その精算金に対して消費税がかかります。税金にさらに税金がかかっているような気になりますが、そういうルールになっています。

1月1日時点で所有者が亡くなっている場合はどうなるのでしょう?だれが納税義務者になるのでしょうか? 答えは相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。つまり自治体は誰にでも全額の請求をできるということです。請求された人にとっては、他の人の分まで支払うことになり不公平感がありますが、そういう制度になっているそうです。相続が円満にすすめば良いですが、その後のシコリになってしまいそうですね。

マルタ 岩城

皆様は、建築条件付き土地という言葉を見聞きしたことはありますか。

今回は、この建築条件付き土地についてご紹介したいと思います。

建築条件付き土地とは、言葉の通り、建物を建築する条件が設定されている土地のことです。

条件を簡単に言うと、売主が買主に対して、この場所に家を建てる場合は、一定期間内に、決められた施工会社に依頼して、家の建築の契約を結んでくださいというものです。

一定期間内とは、一般的に土地を購入してから3ヶ月以内とされていますが、建築条件付き土地ごとに異なります。

また、このように土地を売ってから家を建てることから、「売建住宅」と呼ばれています。

建築条件付き土地を購入するメリットをいくつかご紹介したいと思います。

1つ目は、建築の自由度です。

あらかじめ施工会社が決められている事では、建売住宅や分譲一戸建ても同じ条件ですが、土地と建物を一緒に購入する建売住宅や分譲一戸建てと比較すると、施工会社の建築可能な範囲となりますが、間取りや外観、内装などをご自身やご家族の好みやニーズに合わせたものにすることが可能です。

2つ目は、建物の仲介手数料が不要となる点です。

通常の不動産取引では契約を仲介する不動産会社に対して支払う仲介手数料が発生しますが、建築条件付き土地の場合、建物部分の仲介手数料が不要となります。

次に、建築条件付き土地のデメリットもいくつかご紹介したいと思います。

1つ目は、施工会社が選べないことです。

施工会社が決められているため、間取りや外観、内装をご自身やご家族が希望している通りにならない事もあります。そのため、決められている施工会社が希望通りの家を建てることが可能か確認する必要があります。

2つ目は、契約期間が限られていることです。

建築条件付き土地は、一定期間内に家の建築契約を結ばなければなりません。土地ごとに異なりますが、一般的に土地を購入してから3ヶ月以内に、家の間取り、外観、内装、設備などを決定しなければなりません。

期間を過ぎてしまうと土地の購入自体が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。

一戸建てを検討されていて、家の施工会社にこだわりがない場合、建築条件付き土地を選択肢に入れることでより理想のマイホームを建築することができるかもしれません。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

マルタ不動産 髙木

前回ご紹介した不動産における越境に引き続いて、今回は枝や根などの越境物についてお話したいと思います。

隣の家の敷地の木が、成長するとともに枝や根が境界線を超えてしまう事例は不動産における近隣トラブルでよく見聞きします。

まず、越境してしまった枝の場合は、民法第233条第1項において、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定められています。そのため、越境した枝を切除してもらうように木の所有者へ依頼をする必要があります。しかし、何らかの理由で木の所有者に枝を切ってもらえない場合は、民法第233条第3項において、「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」と定められているため、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」と「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」、「急迫の事情があるとき」は越境した枝を切除することが可能となります。

次に、越境してしまったのが根の場合は、同じく民法第233条において、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定められているため、境界線を越えた根に関しては、隣の敷地の所有者に依頼しなくても越えた部分の根を切除することが可能です。

今回ご紹介した越境した枝や根の切除の問題は、2023(令和5)年4月の民法の改正にによって、越境されされた側が勝手に枝を切るために裁判をする必要がなくなり、改正前よりトラブルに発展しにくくなったと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

民法|e-Gov法令検索

マルタ不動産 髙木

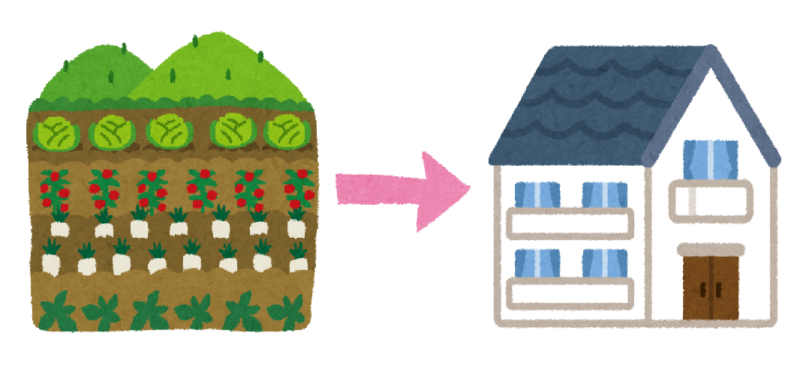

前回に引き続き、今回も農地転用についてご紹介したいと思います。

今回は、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限についてご説明したいと思います。

この制限は、農地法第5条において、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。」と定められています。

この条文通り、農地を宅地などに転用する目的で、売買や貸借などで権利移動等をする際には新しい権利者は都道府県知事から許可を受ける必要があります。例外として、市街化地域内にある農地または採草放牧地については、農業委員会への届出を行えば、都道府県知事等の許可は不要となります。

前回ご紹介した農地の転用の制限と同様に以下の場合は都道府県知事等の許可を得られない場合があります。

1つ目は、農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地、その他の良好な営農条件を備えている農地の場合です。

2つ目は、転用の確実性が認められない場合です。他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がないなどの場合は、転用の許可を得ることができません。

3つ目は、周辺農地への被害防除措置が適切でない場合です。

4つ目は、一時転用の場合に、農地への原状回復が確実と認められない場合です。

これら以外にも一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。

また、農地を転用する目的で、権利移動等を無許可で行った場合、当該の権利移動等の契約は無効とされます。他にも許可の取消、条件変更、工事停止命令、原状回復命令等の行政処分を受けることもあります。更に、違反者には「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」に処される場合があります。

そして、許可を得てからも、転用目的を変更する場合は、事業計画の変更の手続きなどが必要です。

この手続きを怠った場合は許可なく転用したものとして扱われますので、注意が必要です。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

農地法|e-Gov法令検索

マルタ不動産 髙木

前回のブログで、農地を購入や貸借する時には農業委員会による許可が必要となる農地又は採草放牧地の権利移動の制限をご紹介しました。

今回は農地の転用の制限についてご紹介したいと思います。

この制限は、農地法第4条において、「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。」と定められています。

この条文の通り、所有している農地を自ら宅地や駐車場などに転用する場合には、都道府県知事等の許可が必要となります。例外として、市街化地域内にある農地または採草放牧地については、都道府県知事等の許可ではなく、農業委員会への届出制となっています。

しかし、この許可は全ての農地が受けられるわけではありません。

以下でご紹介する事項に該当する場合は、許可を受けることができません。

1つ目は、農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地、その他の良好な営農条件を備えている農地です。農用地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められているため、転用は厳しく制限されています。もし転用する場合は、農用地区域内からの除外申請をして許可を得る必要があります。

2つ目は、転用の確実性が認められない場合です。他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がないなどの場合は、転用の許可を得ることができません。

3つ目は、周辺農地への被害防除措置が適切でない場合です。

4つ目は、一時転用の場合に、農地への原状回復が確実と認められない場合です。

これら以外にも一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。

また、都道府県知事等からの許可を受けずに農地の転用を行ってしまった場合、原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。更に、違反者には「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」に処される場合がありますので、注意が必要です。

次回も引き続き、農地法の規制についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

マルタ不動産 髙木